大竹昭子桑,請告訴我照片哪裡有趣 (2008)

.

1 把照片编起来是件很累人的事。

.

—— 大竹桑编辑、执笔的

《这张照片好厉害2008》,

真的很有趣。

像这本书这样,

不知道拍摄者是谁,只单纯的看照片,

这种感受以前从未有过。

这已经够新鲜,

而那些照片本身又那么有趣。

大竹桑添附在一旁的文字,

就像是朋友在跟你搭话说:

「怎么样,这张好玩吧」,

这又是一大乐趣。

大竹: 谢谢!

—— 这本书选用的照片,

不仅有森山大道桑或中平卓馬桑那样

超有名摄影家的一张半张,

而且有90岁业余摄影师的照片,

还有3岁小孩拍到的照片,

不论职业、业余,

不管男女老少全都并列在一起,

那么首先想请您谈谈,

这些照片是怎样选出来的?

大竹: 我的选择限定在

「2007年我看到过的照片」这个范围内。

当然,一年间的照片数量很庞大,

不可能全部看过。

摄影集,相机杂志,

展览会,网络,

尽可能广泛的看了很多。

—— 从如此多的照片中选出100张,

应该是一项很费时费力的工程吧。

大竹: 100张这个数量本身就很大,

而「用同样的目光去看」也是件难事。

—— 是不是说,在看这些照片的时候,

不管作者是谁,不管是职业、业余,

也不管这照片是作什么用,

是广告,还是单纯的快照等等,

忽略所有这些信息,

全部放在同一个平面上观看。

大竹: 比如你翻开一本相机杂志,

前面的写真页面会专门放职业摄影师的大照片,

而摄影爱好者的投稿照片会被统一放在后面。

所以在翻到后一半时,

这种页面构成会让人自然而然想到,

「这是业余爱好者的照片」。

如果是摄影比赛,

还会在意是谁选出来了这些照片。

啊,好烦!好吵!

自己都觉得自己吵(笑)。

还有一点,杂志上刊登照片时,

职业摄影师的照片放的很大,

而摄影爱好者的照片,只要不是金奖全都缩的很小。

这一点也让人头疼。

所以在看到一定数量的时候,

会压缩到300~400张左右,

再全部复印成同一个尺寸。

每天我把它们带在身上,没事就看一看,

而且常常调换照片的顺序,

看看有没有什么变化。

—— 之后又削减了三分之一。

大竹: 是的。到了大约120张的时候吧,

开始有意识的考虑照片的排列顺序,

把它们一页一页组合起来。

第一阶段大概用了一周时间吧?

早上一起床就开工。

我想,那个时间眼睛最干净。

没有前摄干扰,看什么都觉得新鲜。

此时重看前一天做的东西,经常又有新的想法,

再重新更改替换照片,真是累。

因为精神要保持集中,一个小时就筋疲力尽了。

—— 然后大体上定下来了吧?

大竹: 嗯,没有,直到最后也是手忙就搅乱。

有些照片虽然觉得不错,

但放在书中从整体上看,

会有重复的印象,

这样的照片就没法用。

到最后的压缩阶段,几乎是

一边“呜、啊、呜、啊、”的呻吟,

一边做肝肠寸断的决断(笑)。

不过,这个组合与编织的过程,

虽然累,却是最有意思的地方。

比如书的开篇给出什么样的照片,

也会瞬间改变整本影集的氛围。

—— 最后选完的时候

虽然您是不考虑拍摄者的,

但有没有类似「那位摄影家的那张没放进去!」

这样的遗憾?

大竹: ….说实话,有这样的情况。

也挺遗憾的,

比如,有一些比较远的风景照片,

无论照片本身有多精彩,

但由于这本书的构成特点,也不好把它放进去。

这本书还是会优先选那些视觉冲击强的东西。

比如像这样的。

—— 哦,这张,确实很强。

而且简单明了。

大竹: 冷不丁一看,会吃一惊。

这是怎么拍的?

你可以随便去想象。

—— 嗯、嗯。

大竹: 即便到了颜色校正的最终阶段,

依然会发现,

嗯,这个还是有点不对劲,

然后重新换照片,重新排列组合。

因为起先只是看照片本身,

而此时放在了书的设计、排版中,

又有了不同的看的角度。

—— 是的。

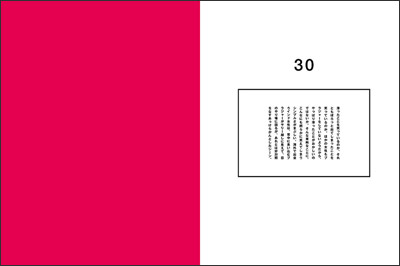

大竹: 这本书在设计上,

其实也花了很大的工夫。

一页一张照片,对页是文字,

这种情况好办。

但有时为了多些变化,

想把照片放大到横跨两页,

那文字就到了下一页,

这个就烦了。

那这段文字的对页放什么呢。

如果也放照片,

就跟前一段文字弄混了。

—— 确实是个问题。

大竹: 这里,设计师寄藤文平桑,

和工作人员篠塚基伸桑,替我想出了办法。

什么也不放,只铺上颜色。

实际做出来,发现这真是很厉害的发想。

这个色彩的页面很强烈的左右了照片的印象,

在最后阶段改变了书的构成。

大竹: 设计上还有一个感动。

就是把文字围起来的这个框。

这本书最初的概念,

就是把照片和文字并置在一起,

但平时这样做会让文字显得更重,

局限了照片的涵义。

那把字体缩小,

又好像成了照片的注脚。

文字和照片的关系真是个很难的东西。

结果,就靠这个四方框解决了。

仔细看,每个框的形状都不一样吧。

—— 您这么一说还真是。

大竹: 这是配合每张照片的纵横比做出来的。

—— 原来如此!

大竹: 这么一来,照片和文字就变的像是同级的了。

寄藤桑给出这个idea的时候,

我感动了。

就像这样,这本书

把最初的idea具现成形,

我们反复尝试反复修改了很多很多。

如何把我们对一张一张照片的

「好厉害!」的这个心情付诸形式,

怎样才能让人不感到厌倦的从头读到尾,

设计师,编辑,和我,大家齐心合力,集思广益,

虽说直到最后的最后依然手忙脚乱狼狈不堪,

但的确是一次很有意思的体验。

(待续)

2008-11-04-TUE

.

.

.

2 怎么样,才算「好的摄影书」?

.

—— 读这本摄影集的过程中,

我会不停的想,下一张是什么?下一张是什么?

这个过程很有趣。

而且读完立刻想再重读一遍。

大竹: 啊啊,那个基本上就是拍照片的感觉吧。

—— 诶?

您的意思是?

大竹: 这些照片,

并没拍到多么特别的东西。

但之所以想再读一遍,

是不是因为被其中什么东西所吸引?

—— 是的,

有好多这样被吸引的地方。

大竹: 一边感觉到被哪里吸引着,一边看,

我觉得这跟拍照片时的状态非常接近。

比如在日常生活中,也有些东西,

会挑动你的神经让你不由自主的去看它。

—— 不仅仅,是眼睛所看见的东西,是吗?

大竹: 对对。

比如邻居围墙上窜出来的形状奇特的东西,

比如桌上的笔筒与台灯之间的距离,

比如衣架上无所事事的耷拉着的毛衣袖子。

这些东西,一眼望过去并没什么特别之处,

但实际你在看的时候,

心是在无意识与意识之间不停的摇摆的。

也就是说,心是个照相机,心的照相机在拍照片。

这时候,如果真拿照相机按个快门,

估计拍出来的照片也会很不错的。

—— 还真有可能。

听您这么一说我想起来了,

每天上下班路上一打眼扫过的风景,

如果离远了拍下来,

变成「某小路上的风景」,普遍化了,

变成照片了,

就好像那地方从没见过似的。

大竹: 深有同感。

—— 这是不是说,在平时的生活中,

人们不知不觉中已经像照相机一样

一面对着焦一面看着什么呢?

大竹: 对,远些、近些、

取景、构图,等等,各种各样的看。

只不过,那些时候自己不是有意识去做的。

所以拍成了照片,一看吓一跳。

诶,这就是我所看到的吗。

另外,气象、光线的状态等等,

也会让风景的观看变得不同。

—— 阴雨天里那种昏暗的时候,

即使是白天也多少感到空气中有一丝不安。

大竹: 也就是说,人在看什么东西时,

是有自己的心情介入其中的。

照相机只是一台机器,

它拍照是靠机械装置,

但操纵这台机器的人,

瞄取景器、事后看照片的人,

他是有自己的意识的。

所以同一个东西每次看着都不一样

—— 人们常说「心的眼睛」什么的,

实际上是你从所看的东西中感觉到什么,是吧。

大竹: 是的是的。所以说,好的照片,

连看照片的人的意识都能改变。

比如,你看完一本摄影集,出门,

眼前的风景看起来都像刚才的照片。

有没有过这样的时候?

—— 有过有过。

那时候我是以那摄影家的视线或角度去观看的是吧。

大竹: 对对。

所以说,能否引起这种变化,

也可算作判断一本摄影集的好坏的标准之一。

—— 原来如此。

大竹: 我有时候,感觉今天的街道好干净啊,

然后仔细一想,

发现是之前刚看过很好的照片。

就像那句话所说,“眼睛被擦亮了”,

真是那个字面意思。

大竹: 另外,可能有点前后矛盾,但我们得承认,

摄影集的好坏,

有一部分就是靠编纂的方法。

—— 把哪张照片放在哪个位置,

如何进行构成等等。

大竹: 极端的说,

依靠书的编写构成,

做出来的东西能超出照片的原本实力。

—— 不过,这跟那种从许多名作中精选出来的摄影集相比,怎么样呢?

大竹: 这个啊,很不可思议,你能看出来的。

是由少量照片编成的,

还是从森林一般的照片堆中挖出来的。

怎么说呢,它们散发出的能量是不一样的,

视线的密度是有差距的。

—— 啊啊,果然。

大竹: 照片这种东西是极敏感的,

它有种与生俱来的暧昧。

要问这种暧昧是从哪儿来的,

我觉得最终是来自人的意识的那种含含糊糊。

这种「含含糊糊」是决不可能追根究底的。

所以说,暧昧是照片的宿命。

如果舍弃了这一点,照片也就不再像照片,

不再像是人做出来的东西了。

(待续)

2008-11-05

.

.

.

3 妄想也自由。

.

—— 这本书的每张照片都附有大竹桑的文字。

这些文字里,

有时能看到大竹桑的妄想,

作为读者我很喜欢那些。

是否可以说

那是大竹桑在看照片时的一种自成一派的游戏呢?

大竹: (笑)我啊,有妄想癖,

流露出来了是吧。

妄想、臆想,已经内化为体质的一部分,

无法自拔了。

—— (笑)是不是说,看到照片的一瞬间,

脑海中就已经浮现出各种妄想?

大竹: 是的。不是有意去妄想的,

是不由自主的,

自然而然它在自己眼中就是那个样子!

而且,一旦把它看成那个样子,

那形象就会进入自己的内部。

小时候落下的毛病。

—— 不过大竹桑的妄想,

决不是单方面一厢情愿的。

我们能很清楚的感受到,

大竹桑是自由的穿梭在妄想与现实之间。

而且,您看照片的方法也十分的自由。

比如,这张空中飞人,

就让我感到您看照片真是非常自由。

在所附文字中,

您不是写到把照片颠倒过来吗。

这是猎头公司的转职广告所用的照片。

实实在在的传达出“不要错过机会!”的迫切,

同时也感觉到换工作的高度风险。

或许作者是为同时传达这两层含义而使用了空中飞人,

但若把它颠倒过来,

把原本伸手接纳的男人看作是飞身向上的角色,

则似乎更能感觉到转职者的拼命。

另一方面,转为伸手接纳角色的男人,

不见其面容,肢体舒展,宛如从天而降的「神」。

(摘自本书,大竹桑的文字)

大竹: 啊——,这张。

我经常把照片颠倒过来的。

不止照片,别的东西也经常颠倒着看的,这么说来。

我喜欢尝试着从其用途以外的角度去看一样事物。

—— 肯定也跟您把照片复印成纸张,

平时总把那么一叠纸带在身上有关系吧。

大竹: 确实是这样。

如果是厚厚的摄影集,

就不那么容易颠倒过来看。

可能是B5这个尺寸好。

另外,要说这张照片为什么颠倒着看,

我是觉得把两人角色调换之后更符合转职的感觉。

虽说衣角垂向的方向不合理,

但你不觉得颠倒之后,

看着更像那么回事儿吗?

—— 好像确实是。

颠倒过来看,戴领带的人的衣服翻起来的地方,

就好像在诉说着他换个工作有多拼命。

大竹: 对,拼死拼活的,已经顾不上什么形象了。

—— 这个「颠倒」,

真的让我大吃一惊。

以前看照片从没想到过这一点。

而且让我明白了,原来看照片时是可以这样玩的!

自己的感受也变得十分的自由了。

大竹: 如何看一张照片,是无所谓正确答案的。

这不是语文考试。

你随便怎么想都可以,

即使跟作者的意图相违那又怎样呢。

平时的生活中这种事多了去了。

比如,是不是有好多东西,你只看它的形状,

是完全看不出其用途的?

—— 确实。比如第一次见到青竹踏,

可能会想,这什么东西。

大竹: 青竹踏属于日用品,可能还好。

比如施工现场的设备,如何?

每天去车站的路上都能见到,

那是什么东西呀,

意识的某个角落总有所牵挂,

但从没往深里想。

这样东西蛮多吧?

—— 这么一说还真是。

大竹: 今天你回去时,记得去看一看,

有些地方在走过的一瞬间心里会想,真怪,

这样的地方肯定要多少有多少。

到处可见的人家的玄关口。

大白天,没有人影,只停着自行车。

看不出要拍什么,没有头绪。

尽管如此,你发现,门恰到好处地藏在台阶后面,

近处的植物从则模糊一片,

看着看着,

空气中散发出不祥的气息。

妄想,总是从日常的缝隙中偷偷钻过来。

(摘自本书,大竹桑的文字)

—— 在自己没去意识的地方,潜藏着视觉性的奇观。

大竹: 对,存在着视觉性的钩子(hook)。

心为之所牵,意识便产生了摇摆。

明白这一点后,再去看什么东西,

就能够进行各种对话。

我觉得这就是与照片进行对话的基本。

或者反过来,

某个瞬间你发现有些东西并非你一直以为的那样。

比如你看一个院墙,

一直以为那是某一人家的东西,

但有一天你突然意识到那是两户人家的院墙贴在了一起。

—— 啊啊,唔,唔。

大竹: 那么,为什么,

当时把这两层院墙当成一个了呢?

心里怀着疑问,重新去仔细观察那墙,

然后你会发现,

那里存在着一些诱导你把两个看作一个的视觉性的理由。

比如两户人家的墙都接近炼瓦色(sRGB:#9C4836)。

—— 颜色接近,所以看成了一个。

大竹: 颜色之外,比如形状,光、影,污点,等等等等,

你会突然发现,

原来还有这么多因素。

即使是很细微的地方,只要一直盯着它看,

就会扩展为广大的世界。

所以首先要做的,就是

「对那个正在看着什么的自己有所意识」。

有时妄想,

有时感到温暖,

有时还能进入非现实的境界。

你追询着你与你眼见之物的关系,

从中领悟为何你产生出这许多情感、感觉。

我想,这样一来,看照片这一行为就变得更自由,

也更有趣了。

(待续)

2008-11-06-THU

.

.

.

4 没法把摄影当做工作。

.

—— 大竹桑,您有一段时期,

相当热情高涨的拍过照片吧。

大概是什么时候开始的?

大竹: 1979年在欧洲旅行了3个月左右,

然后到纽约,暂时住了一阵子,

就在那时开始的。

但我并没有「学过」摄影。

—— 在欧洲旅行的时候没拍吗?

大竹: 顶多拍拍纪念照。

相机也是傻瓜相机。

怎么说呢,在外旅行的时候,

似乎不太愿意拍照片。

—— 是希望把风景烙进自己的眼睛里,

而不是照相机。

是这个感觉吗?

大竹: 也许是的。

那时,一定是自我意识过剩吧。

年轻的时候嘛,

都会把自己的体验看的很重。

仿佛如果拍了照片,

感受就被相机代替了似的。

—— 自己的体验就削弱了的感觉吧。

大竹: 对对。

那种十分浓密的感受,

一旦收进取景框,

似乎瞬间就微不足道了,

这个让我受不了。

或者类似于看画展,

如果看的感动了,反而不愿意买印了画的明信片或图录。

总觉得差那么一些。

所以旅行没拍什么照片,结束后去纽约,

开始了漫无目的、随遇而安的生活。

当天的日程当天早上决定。

现在回想起来,那时在自己的内部,

摄影已经在逐渐积攒起来,呼之欲出了。

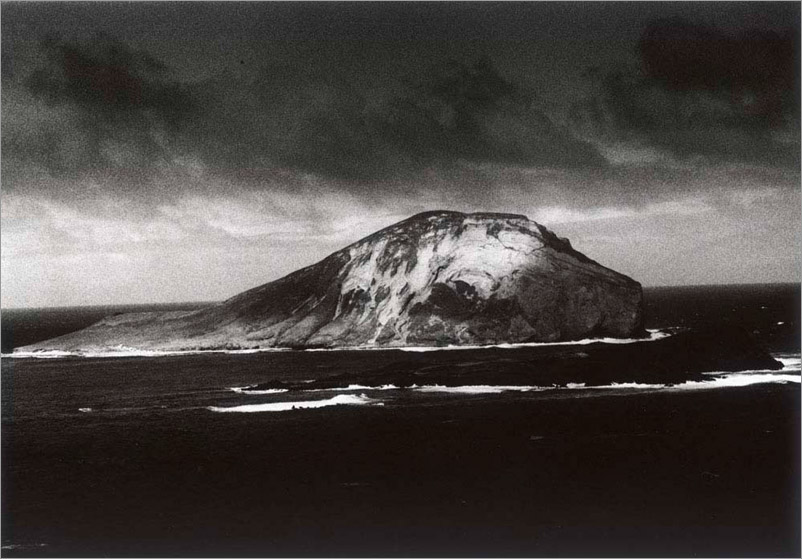

巨大的洼地。

但不是自然的产物,

大概是石矿开采遗留下来的痕迹吧。

开采后变成垃圾堆放处,

现在也用作放牧场,

从中部的牛马群可以看出来。

紧挨着它们的,像是低收入者所住的棚户区,

再往上一层,排列着时间更早些的稍好一点的砖瓦房。

一个场所的前世今生,

被这样纵向的图解着。

(摘自本书,大竹桑的文字)

—— 实际开始拍照的契机是什么呢?

大竹: 纽约,

是个很容易让人对摄影亲近起来的环境。

有很多摄影画廊,

ICP(国际摄影中心),

MOMA(纽约现代美术馆)等等,

有好多可以看照片的地方。

现在的日本也是这样,

但80年代初还很少有展出照片的地方,

所以在纽约,第一次感觉到摄影就在身边。

另外,还有街道的那种锐角的光线。

我觉得那个能让人产生拍照片的冲动。

一回过神,发现自己想拍照的心情已经无法遏止,

于是就像领受天命一般

跑去买单反相机去了。

—— 原来是这样(笑)。

选相机的时候没有什么纠结吗?

大竹: 我那时一窍不通,

找懂相机的朋友来帮我选了。

然后就如痴如醉。

我小时候,

是那种有许多无意义的举动的孩子。

经常被呵斥:「别老干这些莫名其妙的事!」

但摄影,你就可以拍那些没有意义的东西想拍多少拍多少。

这真是巨大的欢喜,让我痴迷到不行,

简直觉得人生不会再有第二次了吧。

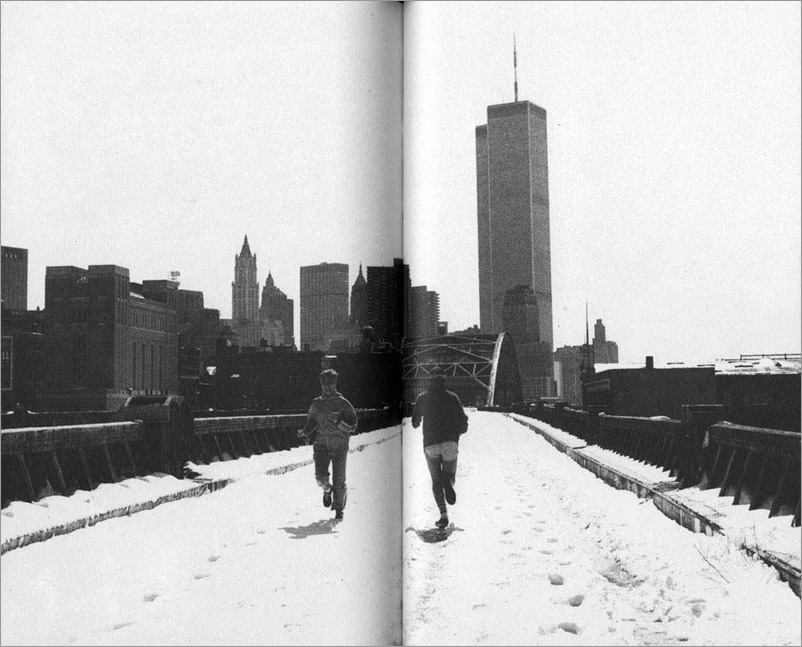

买相机是在秋天,

那个冬天是个大冷冬,

但我热火中烧,一点儿都没觉得冷。

—— 这可正是「忘我」的境界!

大竹: 而且我拍照片的地方,

净是些不能把相机露出来的危险的地方,

我把相机藏在羽绒服里,

只在拍的时候拉下拉锁放出相机,

就跟间谍似的。

—— 拍的是彩色吗?还是黑白?

大竹: 黑白。

同时也开始了暗室的作业。

—— 暗室也!

大竹: 对。

有厌倦了摄影的人把工具让给了我,

我就等天黑,做在地上弄。

—— 那股兴奋劲儿持续到什么时候呢?

大竹: 圣诞节期间是最高峰吧。

那时有许多派对的邀请,

如果有搞摄影的人我就去,没有就无视,

摄影基本就是一切的判断标准了。

—— 去派对时,是聊摄影吗?

大竹: 把自己的print拿给别人看。

问人家觉得怎么样。

现在想,那时真是天真无邪。

就这样冬去春来,

与摄影的恋爱持续了一年左右,

然后,蓦地出现一个想法。

「摄影这东西,可不得了」。

就这么一下子看清了。

摄影的本质,或者说摄影的艰难。

这东西如果当真了可不得了。

大竹桑在纽约时拍的照片

(选自大竹昭子著『アスファルトの犬』)

—— 是什么那么不得了呢….。

大竹: 需要一直等待,

或者说要把运气引向自己,这很难。

自己对自己下手,这很难。

比如,写文章,

写多了水平会有所提高,

思考也会有所深入,

总会有种积蓄下了什么的喜悦吧?

—— 是说自己会被自己的提升所激励吗?

大竹: 对对,若有所悟的时候,会有喜悦,

但在摄影,更多时候这种积蓄反而有相反的效果。

因为只要按按快门,

只要有点感觉,初学者也能拍到好照片。

但当我明白了这一点,

开始时的兴奋与心动就渐渐消失了。

那时我心想,

之前我已经感觉过最佳状态,

那从今往后就要走下坡路了吧。

但如果还想继续摄影,

你就不得不想办法把自己重新初始化,

这意味着你要朝着与「圆熟的境界」相反的vector(方向)走。

心想,这可是很厉害的事。

—— 作为工作的摄影,完全没考虑过吗?

大竹: 虽然作为职人去拍照片也是种选择,

但我觉得不适合自己。

—— 那是为什么呢?

大竹: 与摄影的相遇,从一开始

就正中strike zone(好球带)的正中央。

类似「这就是摄影」的感觉,

我看到了这种太过本质的东西,

所以就只能非此即彼。

一面完成作为工作的摄影,

一面去拍自己的照片,

我也没有那个能力,

于是就想,这东西做不了谋生手段。

摄影与生存,

像银纸一样紧贴在一起撕不开,

所以如果要不失动力的持续下去,

没有相当的喜欢是不行的。

这种媒体,容易开始,也容易放弃。

所以,对那些持续着自己的摄影的摄影家们,

我是怀有相当的敬意的。

能感受到他们的生命的狠劲儿。

—— 关于摄影,从没这么深入的思考过。

真是意外收获。

(待续)

2008-11-07-FRI

.

.

.

5 窥视与欲望。

.

大竹: 照片就像「活物」一般,敏感细腻,摇摆不定,

所以拍照的时候不把意识放开是不行的。

稍有一点精神不振,信心不足,决断力不够,

立刻会显现在照片上。

那样的日子,就是拍不了照片的日子。

—— 心如果没有打开,

就没法跟被摄体形成交流。

大竹: 要么,干脆彻底封闭,

看世间是一片彻底的黑暗,

那样倒也….

—— 也可能自成一格。

大竹: 森山大道桑有个拍樱的系列「樱花」,

是最低谷的时期拍的,

就有种封闭了的狠劲儿。

但在夏威夷岛,

同样是森山桑的照片,

就感觉不到心的封闭。

反而能感觉到直接切入本质的激烈。

大竹: 这就是说,摄影家必须「时刻保持着身心的开放」,

这可不是闹着玩的。

—— 啊,确实….。

不仅是心,还比如身体状况之类的,

有好多不能随心所愿的地方。

大竹: 摄影家就是这样一批人:

做不到的时候就是做不到,必须承认和接受。

除此之外,比如天气的变化,

比如被拍一方的心情好坏、一而再再而三的计划变更,

不能随心所愿的地方还有好多好多。

—— 是啊。

大竹: 必须随时应对各种变化。

不过,真正厉害的摄影家,

甚至能改变天气的!

—— 听说过。

嘴里嘟囔着「明天,要是下雪就好了」,

于是真下雪了。

大竹: 对。可能听起来有点邪,

但真正有才能的摄影家,

能够将自己「媒体化」,

做到森罗万象与能量之间的交感。

「媒体(media)」的语源跟「灵媒」是一样的,

也可以说,他们就是一种「灵媒师」。

—— 原来如此!

大竹: 然后,说一个我个人的观点,

我觉得,不够性感的人,摄影也是不行的。

好的摄影家,到底是有种情色的魅力。

即便是简单聊几句,如果感觉不到这人的性感,

那照片也不用看了,可以直接想象得到。

—— 我想到一点,也许跟您说的没什么关系,

但我发现摄影师这个人群,总是特别受异性欢迎。

娶的老婆也经常是大美女。

大竹: 啊,是这样啊。受欢迎的——。

摄影的原动力,是「欲望」。

是欲望驱动着摄影行为。

所以受欢迎也是理所当然了。

—— 瞄取景器这个行为,从某种意义上,

也能算作偷窥。

大竹: 对,窥视与欲望是不可分的。

当摄影师把人心中的本能、原初记忆等等引出来,

定着在照片上的时候,

看照片的人会「噢——!」的产生共鸣。

所以,拍摄者的心的跃动很重要。

心无所动是不行的。

心有所动,并诚实的映在照片上,

就会单刀直入的捣进观者的内心。

虚化了背景,

只把竹笋放在正中间拍。

被摄体很平常,

可直球strike的拍法不平常。

我是竹笋,你有意见吗?这迫力,

仿佛竹笋自身在拍它的伙伴,

有种没法当作他人之事的说服力。

(摘自本书,大竹桑的文章)

—— 拍摄者的心绪介由照片传达出来,

自己看了也会恍然大悟吧。

大竹: 对对。

然后,在看到这种照片的时候,

我喜欢去想,这张照片是哪里牵动了心弦呢。

—— 例如,会想哪些事情?

大竹: 牵动心弦的照片,

总有些未知的部分。

能感觉到某些异于平常的看事物的方式。

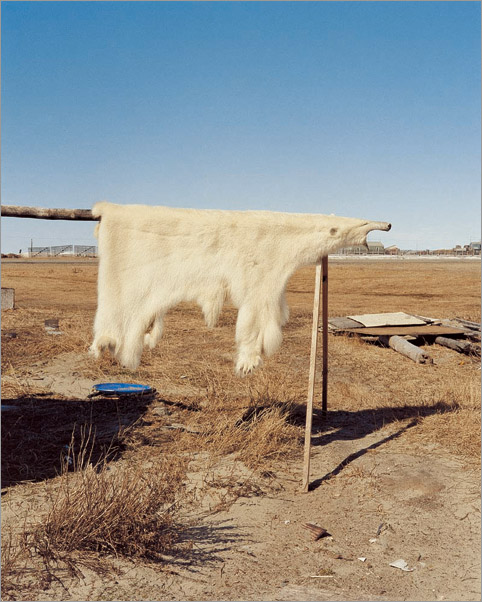

—— 这张照片一下子吸引了我的眼球,

开始时觉得好可爱,

可仔细一想其实挺残酷的。

大竹: 是啊。

胖胖的北极熊被晾成了干儿。

悲剧与滑稽的同行。

—— 后来才知道,

这是石川直樹桑的照片。

碧蓝的天,和空旷旷的感觉很像他的风格。

大竹: 被摄体是放在正中央拍的吧。

我就想了,是什么让这张照片得以成立呢。

被晾起来的北极熊当然很可爱,

但我觉得这张照片,

起决定作用的是「距离」。

你觉不觉得,

稍微后退一点,或向前靠近一点,

都会破坏现有的这种微妙的平衡?

—— 唔,唔。

没注意到,

拍摄者与被摄体的距离也很重要啊。

大竹: 十文字美信桑的这张,

我觉得也是「距离的照片」。

—— 啊,这张,真不错——!

这张我一直记着。

起初目光被白衬衫吸引,

然后就弄不懂整体的构造了。

大竹: 对对。首先白衬衫映入眼帘,心想,

啊啊,两个大叔;

再移动视线,发现

「啊!手握在一起!怎么回事?」

—— 两个大叔,衣着也很正式。

手与其说是握着,

其实是压着。

还能隐约看见钥匙似的东西….。

这是怎么了?心里很觉不可思议。

大竹: 我问过十文字桑,他自己也说不清楚他们在做什么。

—— 这场景连拍摄者自己也弄不清楚啊。

大竹: 地点知道,是在他下榻的宾馆的休息厅。

在这宾馆里….

—— 是偷拍啊。

大竹: 对。一开门,

这光景便映入眼帘。

靠近到不被他们发现的极限距离按了快门。

—— 如果给手的部分一个特写,

反而会产生多余的含义。

大竹: 是啊。反过来也是,

如果离得再远一点,就变成了风景照片。

—— 就变成了:某房间的风景。

大竹: 但靠的太近被发现了就完蛋了,

有种呼吸加速的紧张感。

观者也进入到拍摄者所在场面之中,

随着拍摄者一同紧张:

他们要是转过身来可就糟了。

看照片的时候,

我们一般是从安全的地方望过去;

可这一时空的阻隔很容易就崩塌了,

眼前的日常,便与照片中另一侧的现实

连在了一起。

我想,这就是我被这张照片吸引的理由。

(待续)

2008-11-10-MON

.

.

.

6 是什么支撑着看照片这一行为。

.

大竹: 我觉得,如果是日本的读者,

看『这张照片好厉害2008』有所共鸣的地方是共通的。

—— 是说拍照片的一方和看照片的一方都是日本人?

大竹: 对。其他国家的人看了这些照片,

就完全不一样。

前几天,给欧洲的年轻女性看了这张照片。

她的反应很出乎意料。

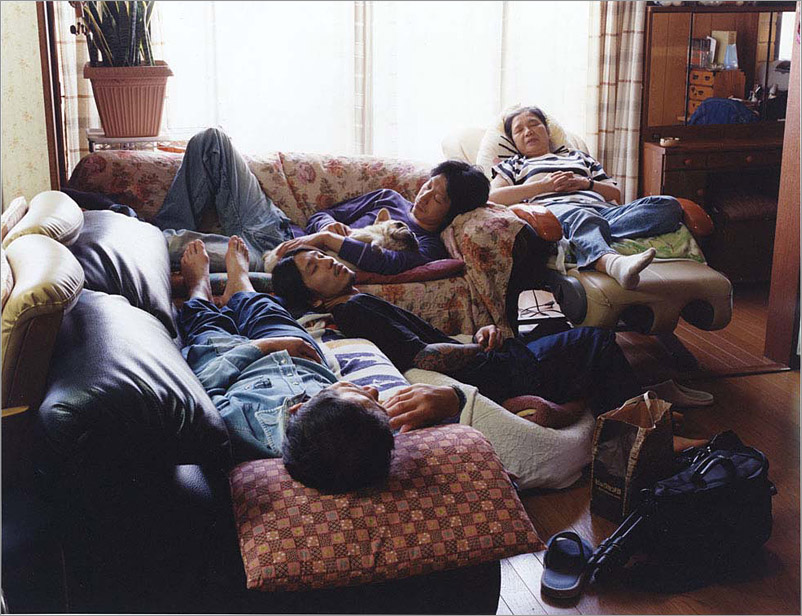

大竹: 这是名叫浅田政志的摄影家的系列作品的一张,

该系列先设定好场景,摄影家自己与家人共同出演和拍摄。

如果是日本人,看了立刻就知道这是起居室吧?

—— 是,很难想象成别的。

大竹: 在起居室睡成这个样子,

大致能猜到这是家人吧。

—— 像是家人。

至少也是关系很近的人….。

大竹: 但那个欧洲人说,这是

「中国的阿迪达斯之类的工场工人们

在休息时间酣睡着的场景」。

—— 哇….(笑)。

大竹: 「诶——,这是为啥」….

同时又觉挺有趣。

—— 即使是看同一张照片,

不同的人看竟差这么多。

大竹: 还有别的例子。

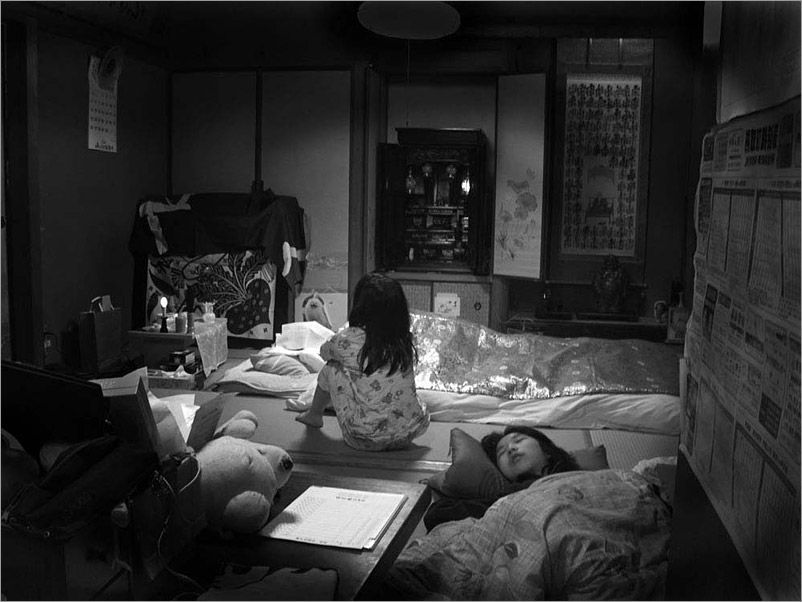

这张守夜的照片,对这张的评论也很怪。

大竹: 我说「这是守夜的场景,

觉不觉得有种奇妙而且安心的感觉?」

她说「一点儿都没有!」「失去了老伴儿,

老奶奶要多悲伤!除此之外想不到别的」。

这差别到底是怎么回事呢。

当然,即使同是日本人,

每个人感受方式不一样,不可能规定一般的标准,

但从这张照片,我们所感受到的不仅是悲伤吧。

还能感觉到平和的东西吧。

—— 有的。死与生连接在一起的那种安心感。

….而且,说句不检点的,

看这张照片,甚至觉得有点好笑。

大竹: 诚实的感想!

忍俊不禁,或者说会心一笑。

与死去的人合个影,

想法本身就有点出奇。

—— 拍照的人,也稍微有点笑了….。

大竹: 对,尤其是孙子辈的,在微笑。

在守夜的场合该如何表现,他们还不太摸得清,

拍这张纪念照作为告一段落的标志,

大家也整理好了自己的心情,

自然的浮现出笑容。

—— 告一段落的笑容。

大竹: 看这张照片我想到,

拍照片这一行为,

有种改变场面中的空气的作用。

—— 嗯嗯嗯。

确实。

大竹: 参加聚会,经常聚会本身无聊,

但一说「合个影吧——」,大家凑到一起,

心情就突然放松了,气氛也活跃起来。

大家开始说说笑笑,

感觉到今天确实存在过。

事后拿不到照片也无所谓,

以拍照为契机,所造成的那个场面的气氛的变化,

这个有意思。

—— 是啊。

合过影之后,人们似乎变的更近了。

大竹: 说到守夜的照片,还有一张。

—— 是的。这张我也喜欢。

守夜,孩子一个人醒着,

看着去世的奶奶。

这也许是第一次经历身边的人的死。

时间的裂缝中漂出不同于以往的时间,

让房间的颜色变的不再熟悉。

少女用皮肤感觉着,

抱着膝,等待那种无法言表的东西充满全身。

也许明天就会忘记,

但贯穿她的一生,将会反复重现,

充满了不可思议的预感的一刻。

(摘自本书,大竹桑的文章)

大竹: 奶奶去世的夜晚,

大家都睡了,这孩子却醒着。

—— 对,看不见表情,不知道在想些什么,

但抱着腿坐着,估计坐了很久了。

大竹: 关于这张照片,欧洲女人的看法也全然不同。

她说「感觉她似乎抱有杀意」。

—— 诶——!真是不一样啊。

有点吓人的想象。

这跟西方人不晓得佛龛有关吗?

大竹: 有可能。

日本人看到这个场景,

瞬间就知道这是守夜,

所以不可能想象这孩子怀有杀意,

但如果搞不清这个状况,

只是看到她的背影,和眼前横躺的人,

也许一瞬间感觉到杀意也不是不可能。

—— 真没想到。

看到的差这么多。

大竹: 文化,地域,世代….。

每个人生长的背景不同,

观看方式也有差异。

不止是简单的本国外国差异的问题,

即使同是日本人,

估计也能发现意想不到的差别。

平常过日子可能意识不到那么多,

但把照片放到你我之间,

那就是可能的。

这本书,若能成为与家人,或友人、

恋人等等亲近的人的交流的契机,

那是最棒不过了。

(待续)

2008-11-11-TUE

.

.

.

『这张照片好厉害2008』(朝日出版社刊)这本摄影集很有趣,

我们与担当了编辑和执笔的大竹昭子桑进行了访谈。

这本摄影集里,大竹桑从2007年看过的照片中

不问职业•业余的选出100张,

并给每一张写了一段简短的文字。

照片的页面,没有拍摄者名称,也没有标题,

次页是大竹桑所附的评论,

说是评论,却像是朋友间闲聊,

「喂,这个,好玩吧!」那样的感觉。

「ほぼ日」(网站名称)虽然既喜欢拍也喜欢看,

但对于所谓的「发表了的照片」,

总觉得把感想付诸语言是件难事。

不过,学会了大竹桑的观看方式,

也许照片会变成更「有趣」的东西?

.

.

.

7 用照片聊一聊。

.

—— (啪啪翻着画册)

这个第56号照片,

读过大竹桑的文字,

我会介由照相机,游移在

被拍的男性与看着他的自己之间。

不停的切换视线。

能够把这种运动付诸语言的,不是摄影家,

这是看照片的人,书写的人的乐趣。

真是很棒。

少年忘情的从陡坡上下来,

一旁,藏在暗处的摄影者则投入的偷窥着这一幕。

二人同处一处,

脑中所想却完全不同。

这是张一瞬间让人明白这一切的照片。

看着照片,

涌上一种误闯了犯罪现场的不安感。

(摘自本书,大竹桑的文字)

大竹: 摄影的理论或本质,

已有数量繁多的书籍阐述过。

但大多是晦涩的语言、概念、

欧洲哲学书的引用等等的大汇总。

—— 是的,难懂的内容挺多的。

大竹: 看到一张照片的时候,

我们的意识、情感所发生的变化,

就像前面所讲的,

全然不是什么难懂的东西,

而是所有人都能体验到的。

但为什么一想要把它讲出来,

就变得这么难呢,

我一直抱着这个疑问。

所以,在配文字时我首要注意的,

是把照片置换为我们的日常体验,

用简单易懂的语言表达出来。

—— 而且有很多东西,

是用语言表达出来之后才明白的。

而且,所用的还是浅显的语言。

大竹: 说到刚才的56号照片,

把一张照片放在眼前,

拍照片的一方,被拍的一方,

看着这二者的一方,

像这样我们是一面在各种立场中切换,一面看着照片。

—— 这样,在看照片的时候,

我们就能扮演每一种角色。

大竹: 对对,

看的时候,除了观者自身的视线外,

必然还要进入他人的视线之中。

只不过我们意识不到。

围绕着这各种各样的看的体验,有无数无意识的碎片

充斥在照片之中。

所以我尽量挑选出各个种类的照片,

书写的内容也每一张一换。

—— 您是从什么时候开始考虑这个企划的?

大竹: 想做一本把照片和语言并置在一起的书,

这个想法很久以前就有。

但单纯的文集又比较无聊,

就打算有意识的加入一些谁都没做过的东西。

—— 比如什么样的?

大竹: 对职业摄影师与业余爱好者的照片不作区分,

就是其中之一。

因为我认为,不作区分,

能够让摄影的本质得以显现。

而且也不管它是昆虫照片,还是旅行照片,还是什么别的,

我有意识的去消解摄影内部的门类。

还有就是不在照片页标注摄影家名。

这也是我的一个坚持。

照片处于「无名」的时候,

与照片本身的相遇会更容易。

日常生活也是,

半敞着门的人家,

是不是比挂着漂亮名签的人家更容易进?

名字有时会成为一种权威,

掩盖事物的本质。

而且,人们看事物的时候,

已经养成了依赖于各种外部线索的习惯。

我想试着拿掉那些辅助,

干干净净的面对照片。

—— 您配的文字都蛮短,

但每一段文字,无论内容还是写法都不尽相同,

这一定是很辛苦的工作。

而且您的文字里完全没有那种

经常在摄影文字中见到的「批评」。

大竹: 一般情况下这类文字,更多是评判照片的成功与否,

或是对所拍内容进行说明。

但我们在看一张照片的时候,

或者妄想,或者感情移入,

或者天马行空的回忆,等等等等,

我们的内在的反应实际上是多种多样的。

看到这张照片的瞬间,脑海中浮现出

小时候收到的北海道特产マリモ羊羹。

就是这些蒙了一层褐色,变了模样的保龄球。

裹着胶皮的球状物,用牙签一戳,

羊羹瞬间从破了的皮中冒出来,

类似那个感觉。

废墟有种能容纳无论什么想象的宽宏大量,

而拍成照片,失掉了原有尺寸,

imagination可以无限的扩展开去。

(摘自本书,大竹桑的文字)

大竹: 比如这张照片。

散落一地的保龄球,

但在我眼中,

就成了マリモ羊羹!

—— 很明白您的感觉。

颜色和形状,的确是マリモ羊羹啊!

但实际的大小和マリモ羊羹相差很多….。

大竹: 是的。我想,在拍摄现场

是不会产生マリモ羊羹的想象的。

但照片拍出来一看,

感觉就像了。

这之中就有照片的一个谜。

看照片的时候,人会一边看

一边在脑中自由自在的改变其中的大小。

形,色,空气感,纵深….

断片式的image,在人的脑中

建构出子虚乌有的story。

—— 嗯嗯嗯。很有趣。

照片这东西,暴露出

我们究竟是多么奇怪的生物。

这本书,纸张、印刷、装帧也有点不一样。

照片和书的氛围,有种整体的统一感。

大竹: 不望它太咄咄逼人,

而是要那种糙糙的感觉。

摄影集,如果搞的太隆重,

本身就会让看的一方感到拘谨。

所以我想做成不那么高冷,而像是溶解到日常之中的,

同时又对看的人有强烈的诉说的装帧。

这也要归功于寄藤桑的团队。

—— 有了这本书,所谓的摄影集

就变得挺平易近人的。

大竹: 谢谢。

我就想啊,

大家拿着照片七嘴八舌聊一聊,

那感觉跟一起吃顿饭蛮像的。

—— 大家借着「饭局」这个媒介,

能生出好多会话。

这个真好吃,之类的。

真是,只要能吃顿饭就没问题。

大竹: 但其实比如小说、比如绘画、电影,

也是一样的。

这些就像是孕育着交流(communication)的胚芽。

尤其照片这东西是没有答案的,

你怎么样说都可以,这个最棒了。

—— 正因为没有答案,

所以更能畅所欲言。

大竹: 对对。

不用管那么多,有什么感想就怎么说。

这本书里有张澤田知子桑的照片吧?

大竹: 这张照片展示在眼前,

两个阿姨开始聊了,

「你看这个,是一个人?」

「诶——,不是吧!」

「但瞅着就像一个人啊」

我就见过这样的场景。

说的东西没什么深意,但谁都会那么想一想。

—— (笑)。确实这照片让人忍不住想说一嘴。

大竹: 对,不要怕,试着付诸语言,

渐渐让感觉获得解放,那就好。

另外,这本书说到底

只是我个人所认为的「厉害照片」100张,

「厉害」的标准每个人肯定不一样,

大家自己试着作一个100张选辑肯定也不错。

而且,比如可以把它当做摄影workshop的教材,

在学校里让学生们哇啦哇啦讨论讨论,

我想还可以有多种多样的用法。

—— 用法可有100种呢!

这么说,本书的标题里有「2008」,

明年也有预定吗?

大竹: 暂时是这么打算的。

—— 哦,好期待。

多亏了大竹桑,

看照片从此变得更有趣了。

感谢您这7回连载的陪伴。

(终)

2008-11-12-WED

.

.

.

译 / 蔡骁